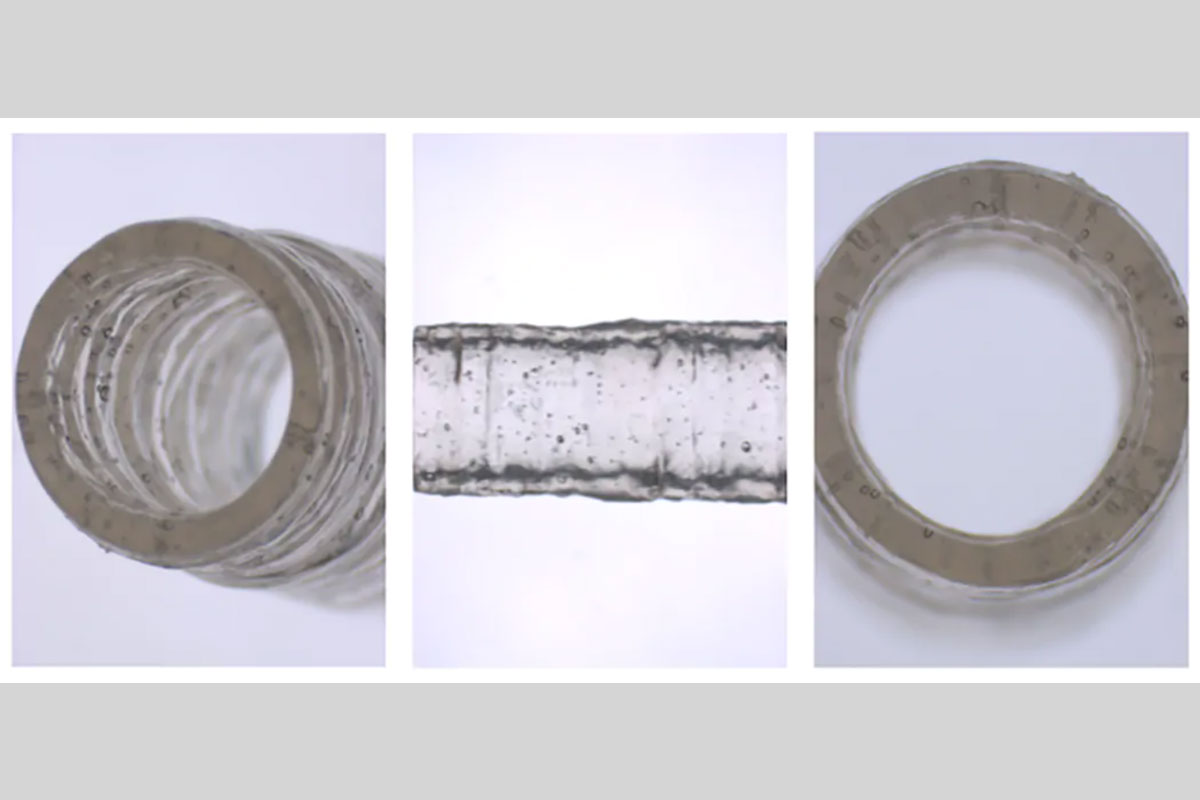

能登半島地震や奥能登豪雨の復旧・復興を加速するため、国土交通省能登復興事務所は2月、建設用3Dプリンターを輪島市内の工事に導入する。この技術を活用すれば、従来の工法で1週間を要する複雑な形状の排水路部材を、わずか1日で製造でき、工期の大幅な短縮が期待される。被災地では職人不足が深刻化しており、復興事務所は3Dプリンターの導入効果を確認しながら、今後の活用拡大を検討する方針である。建設用3Dプリンターが使用されるのは、輪島市の能越自動車道輪島道路近くで行われる排水路設置工事で、排水路が用水路と立体交差する箇所に設置するモルタル製の部材を、石川県かほく市にあるホクエツ北陸金沢工場で製造し、現場に運搬して設置する計画となっている。(上部画像は排水路の部材を成形する建設用3Dプリンターを見学する参加者。出典:北國新聞)

目次

建設用3Dプリンターの特長

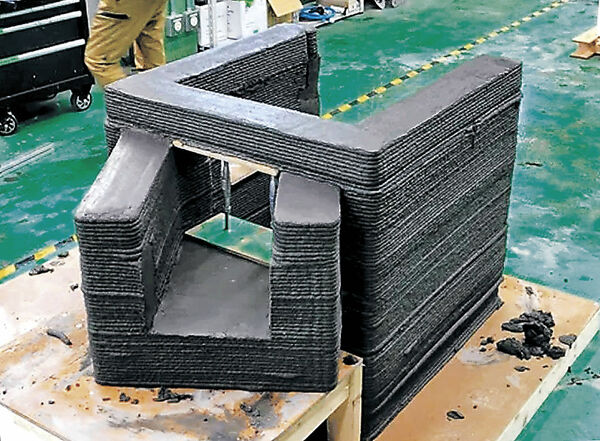

3Dプリンターは、コンピューター上で作成した図面データを基に、立体的な構造物を自動で造形する装置である。自由な形状設計が可能で、複雑な構造や曲面にも対応できる。今回使用される部材は約5時間で成形でき、養生時間を含めても短期間での施工が可能である。従来の工法では、コンクリートを流し込んで固める型枠を作る職人や、鉄筋を組み込む職人など、複数の専門技術者が必要であり、完成までに1週間ほどを要していた。しかし、3Dプリンターの活用により、こうした作業工程を大幅に短縮できる。能登復興事務所の担当者は、「人手不足が深刻で、職人を確保するだけでも大きな労力がかかる。復旧作業を円滑かつ迅速に進めるために、効果とコストを精査しながら、3Dプリンターの活用拡大を検討していきたい」と述べた。

自治体向け説明会で理解促進

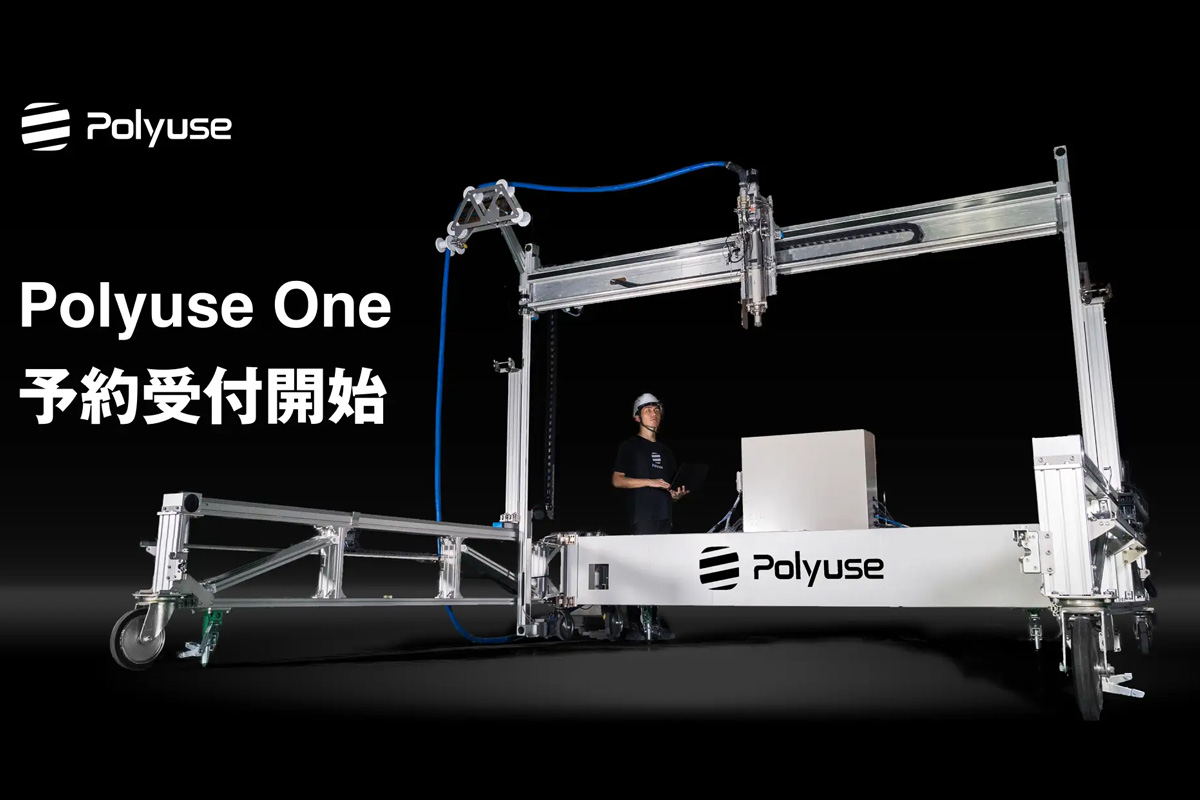

こうした3Dプリンターの特性を理解してもらうため、国土交通省能登復興事務所は1月28日、かほく市のホクエツ北陸金沢工場で見学会を実施した。自治体の工事発注担当者ら約80人が参加し、工期短縮や人手不足の解消につながる技術について学んだ。建設用3Dプリンターメーカー「Polyuse社(ポリウス社)」(東京都墨田区)の岩本 卓也 代表取締役らが、強度や耐久性を維持しながら、複雑な形状の部材を迅速に製造できる点を紹介。参加者は、建設用3Dプリンターが自動で動き、立体物を造形する様子を見て、その速度と精度に驚いた表情を見せた。

職人不足の深刻化

地震発生から1年が経過し、被災地では住宅の再建が本格化している。しかし、建築業界では職人不足が深刻な問題となっており、一部のハウスメーカーでは新築やリフォームの受注があっても工事に着手できないケースが発生している。石川県内の建設業関係者によると、今年はインフラの復旧工事も本格化すると見込まれ、型枠工や鉄筋工などの専門職の人手不足がさらに加速する可能性がある。この状況を踏まえ、業界関係者は「建設分野における生産性向上のため、3Dプリンターなどの最新技術を活用した施工が、今後ますます重要になる」との見解を示している。

Polyuseの関連記事

今回のニュースに関連するものとして、これまでShareLab NEWSが発表してきた記事の中から3つピックアップして紹介する。ぜひあわせてご覧いただきたい。

国内外の3DプリンターおよびAM(アディティブマニュファクチャリング)に関するニュースや最新事例などの情報発信を行っている日本最大級のバーティカルメディアの編集部。