金属3Dプリンターの比較検証や造形シミュレーションも可能。オリックス・レンテックの「Tokyo 3D Lab.」がリニューアルオープン

以前の記事で取り上げたようにオリックス・レンテックが東京都町田市の東京技術センター内に保有する3Dプリンター体験拠点「Tokyo 3D Lab.」が拡張リニューアルを果たした。大型の金属3Dプリンターやポストプロセス設備を備え、造形に関する一連の工程を体験できる検証サービスも提供される同施設の様子を、2024年2月13日に行われた報道関係者向け内覧会からお届けする。

目次

BLTの金属3Dプリンターを導入。後処理過程まで体感する「Tokyo 3D Lab.」

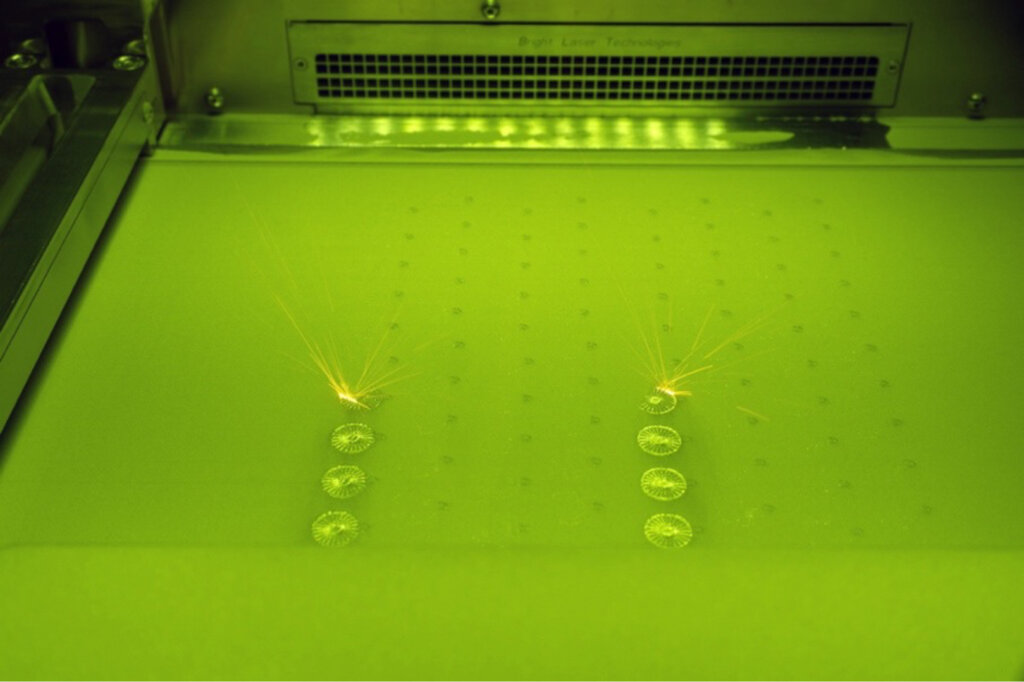

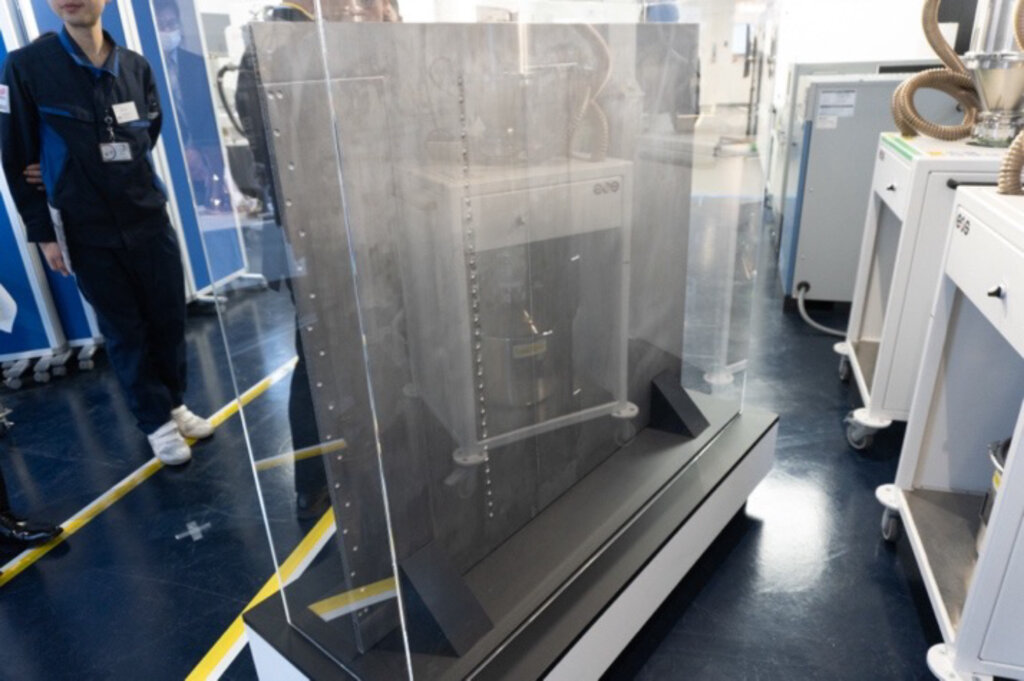

2015年に開設された「Tokyo 3D Lab. 」は、EOSのM290を早くから導入していた施設。このたびの拡張リニューアルを経て、Xi’an Bright Laser Technologies Co., Ltd.(以下、BLT)のS320を日本国内で初めて常設し、大型金属3Dプリンターでの製造や比較検証を行う環境がさらに整った。

計3台の金属3Dプリンターは、オリックス・レンテックの3D出力サービスで活用されるほか、事業者向けの「実機検証サービス」内でも利用が可能。これは自社で3Dプリンターを導入する前段階で、一連の造形作業を専任の技術者と共に体験できるものだ。

業務用3Dプリンターはデータを送ってスタートすれば完成、というほど手軽なものではない。粉末素材を焼結させるタイプの3Dプリンターであれば、造形後に余計な素材を取り除いたり、粉末をリサイクルに回したりと、造形後の仕上げや運用における工程も多い。そうした後処理用の機材や周辺機器まで備えているため、機材導入後のリアルな使用感を体験できるのだ。

発注前に確認できる安心。造形シミュレーションと試算を行う「3D-FABs」

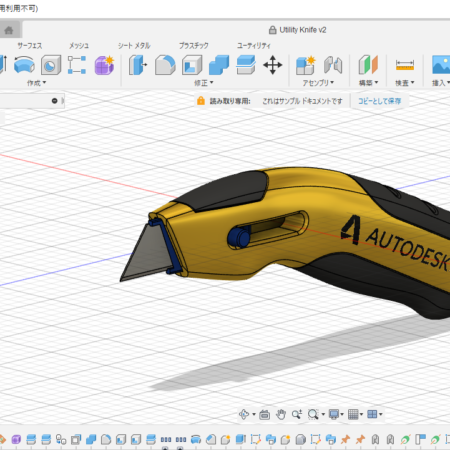

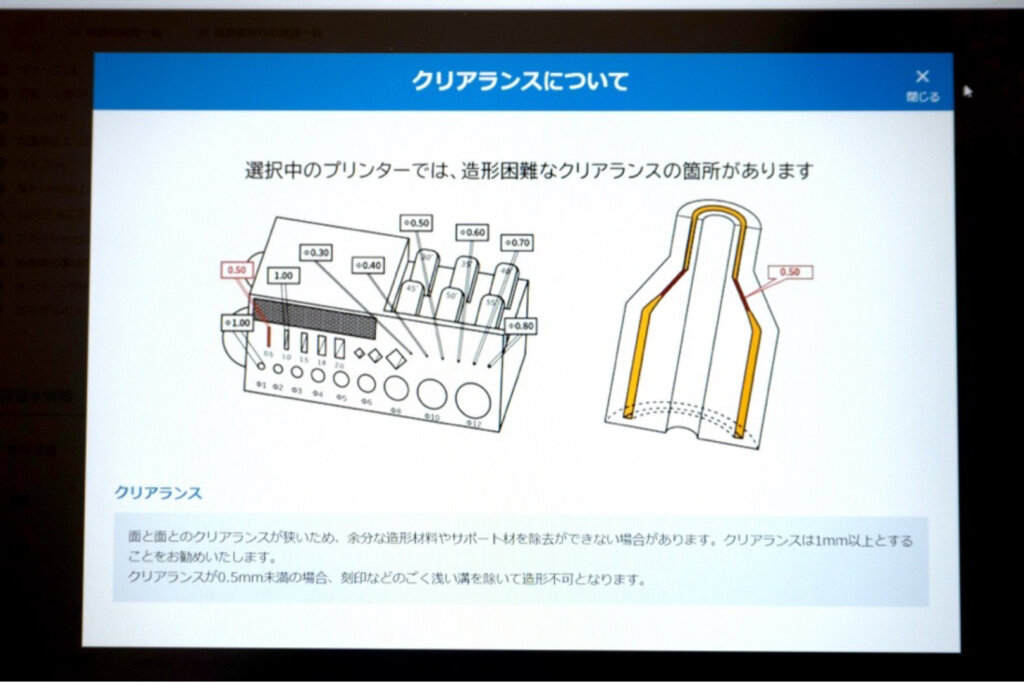

内覧会ではオリックス・レンテックが提供する無料の3Dプリント試算Webサービス「3D-FABs」のハンズオンも行われた。特に初心者が3Dプリントの注文を行う際、造形可能な形状であるかの判断や、効率の良い配置の検討は敷居が高い。プリント事業者と都度連絡を取ることも負担になるが、3D-FABsではオンラインで即座に形状検討や試算が行われるため、発注段階でのコストや手戻りが大幅に削減される。

使い方は非常に簡単だ。まずは会員登録をしてログインし、3D CADデータをアップロード。金属と樹脂の合計10種類から素材を選択し、造形姿勢を確定すると単価が試算される。造形物の角度や高さによってサポート材の有無や量が変化するが、そのたびに単価を試算できるので、もっとも効率の良いものを選択できる。また、3Dモデルを自動で解析し、印刷に適さないモデルなどがあれば課題点も指摘してくれる。

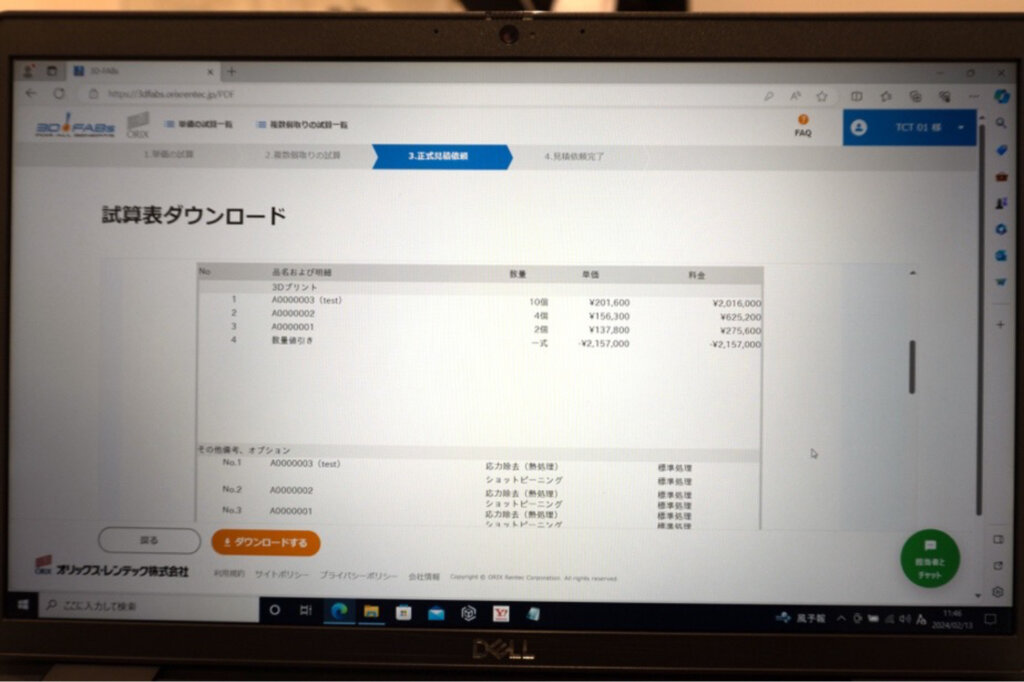

複数個を同時に造形する際の試算も可能で、造形エリア内に効率的に配置することによって、一個当たりの単価は落ちていく傾向にある。もちろん、複数種類の造形物を並べて試算することも可能だ。必要なものを必要な数だけ効率的に入手するため、バッチあたりの価格が見積もれるのはうれしい機能だろう。

すべての造形条件や希望納期を指定すると、その場で試算表が作成される。モデルあたりの単価や数量、割引額なども掲載されているため、取引先や社内での承認を得る際にも役立つだろう。この試算表をもとに、オリックス・レンテックへの正式見積もりが依頼でき、内容に合意できればそのまま造形を注文できるフローになっている。

「3D-FABs」は「Tokyo 3D Lab. 」のみならず、Webサービスとしてオンライン環境であればどこでも利用できる。すでに「3D-FABs」を通じた見積もりや正式注文に至った事例も増えてきているという。

オリックス・レンテックの3Dプリンター事業の歩み

オリックス・レンテックは4万種・280万台以上のレンタル資産を保有し、企業向けにレンタルを行う企業だ。電子計測器やタブレットをはじめ、近年ではロボットやドローンのレンタルにも事業を広げ、3Dプリンターの出力サービスや導入支援サービスもこうした事業拡大の系譜にあるものと言える。

精密機器の校正や多品種を扱うことで培った高い技術力や、レンタル品をユーザーに届けるためのロジスティクスは、3Dプリンターを用いた造形や配送にも生かされる。自社製のプロダクトを持たないマルチベンダーだからこそ、ユーザーの要望に合わせた豊富な選択肢を提案できることが強みの一つだという。

3Dプリンター出力サービスでは、2015年6月から2023年3月末までで、およそ1,800件を受注。コロナ禍での落ち込みからも復調し、重工業、自動車関係を中心に、食品や医療業界など製造業全般も引き合いがあるという。今回の「Tokyo 3D Lab. 」のリニューアルや「3D-FABs」といったサービスの拡充によって事業の拡大に臨み、2023年度以降の5年間で総額100億円の売り上げを目標に掲げている。

BLTの金属3Dプリンターを導入したのも、欧米に引けを取らない成長を見せる中国のAM業界の先達とコネクションを構築するため。「Tokyo 3D Lab. 」での機材運用はもちろん、ニーズに応じて中国側に造形依頼を行うなど、幅広い連携を見込んでいる。

業務用の金属3Dプリンターの需要が増える今、オリックス・レンテックが培ってきた3Dプリントの技術やノウハウに触れられる「Tokyo 3D Lab.」の活用の幅は大きいだろう。業務用3Dプリンターのリアルな姿や運用を体感し、その可能性を膨らませるための場所として、3Dプリンター活用を考えている企業にとってたくさんのヒントが感じられる場になっている。リアルな目線で相談に答えてくれる経験豊富なスペシャリストに話を聞きながら、自社での利活用を検討することは有益なはずだ。

オリックス・レンテックの関連記事

今回のニュースに関連するものとして、これまでShareLab NEWSが発表してきた記事の中から3つピックアップして紹介する。ぜひあわせてご覧いただきたい。

1992年生まれ。大学で3Dプリンタに出会いものづくりの楽しさを知り、大学院・研究員を経て独立。テック/ものづくり系の取材を中心にライターとして活動中。