【最新事例】世界で建設される3Dプリンター住宅、日本への実用化は?

今回は3Dプリンターを用いて建設された家各国の最新住宅事例をご紹介する。また、現在進行しているプロジェクトから予想される日本への実用についても解説。日本の最新事例はこちら「3Dプリンター住宅、日本の課題と最新事例を紹介」にてご紹介しているので併せてご覧いただきたい。

目次

3Dプリンター住宅とは

3Dプリンター住宅とは、名前の通り3Dプリンターを使って建てた家である。数年前から3Dプリンター住宅は世界各地で建築が進んでいる。例えば、米国で初の3Dプリンター住宅を完成させたICONは、2018年にはすでに建設許可を取得し今後もますます建築時れが増えてくることが予想される。

2016年にドバイで強化繊維プラスチックとガラス繊維強化石膏による補強コンクリートを材料に、3Dプリンターで造ったオフィスが建てられました。2019年には、ゼロ・エミッションをテーマにした「The Sustainable City」と呼ばれる分譲住宅の販売も行われています。

3Dプリンター住宅はこれまでの建築方法と比べると、建築にかかる時間が短く、必要な人手も少なく済むことで製造コスト削減に貢献する。

3Dプリンター建築が注目されている理由

3Dプリンティング独特の外壁の特徴がでているもの、滑らかな歪曲デザインや、中国のように練り模様を組み合わせればデザインも単調ではなくなり個性的で洗礼されている。デザイン性の進化は今後ますます発展していくだろう。

さらに、3Dプリンターによる住宅建設は、建設の自動化とデジタル化の推進という建設業界の課題を解決する大きな可能性を秘めている点は注目される大きな理由のひとつだ。これは建築業界だけでなく、最近前澤社長が飛び立ったことで話題の宇宙でも3Dプリンター建築が活用される理由でもある。

一方でセメントやコンクリートといった建設素材については、まだまだ大きな課題が残っていると言えるだろう。今後は技術としての進化とともに、環境負荷の少ない素材の改良・開発についても期待したいところだ。

今後はデザインだけではなく、新たな材料の開発でそのバリエーションの幅は広がり、材料を選び、従来では難しかった難解なデザインへのチャレンジできる注文住宅としての事例が見れるのもそう遠くないかもしれない。

事例1│ケニアで52戸の住宅を3Dプリント

スイスのセメント大手Holcim社が、アフリカ最大の3Dプリント住宅プロジェクトとして、ケニアに52棟の集合住宅を建設することを発表した。「Mvule Gardens」と名付けられたこのプロジェクトは、Holcim社と英国の開発金融機関であるCDCグループとの合弁会社14Treesによって実施されるとのこと。

14Treesは、アフリカの手頃な価格の住宅不足に対処しながら、地元で熟練した雇用を創出することを目的としている。アメリカとアフリカを拠点とする建築事務所MASS Design Groupは、ケニアの環境に合った住宅を作るという考えのもと、Mvule Gardensの設計を行った。

Holcim社は、3Dプリントによる建設は従来の工法に比べて、化石燃料の消費量を50%以上削減できると主張している。従来の工法では4日間を要していた壁を、わずか12時間で建設可能とのこと。

しかし、3Dプリンターによる持続可能性の目標を掲げているにもかかわらず、Holcim社の二酸化炭素排出量はベネズエラと同等の量になっている。セメント生産には大量の二酸化炭素が排出され、世界の二酸化炭素総排出量の約8%を占めている。同社の3Dプリントよる新たなプロジェクトは、環境に配慮しているようで実質は異なる「グリーンウォッシュ」の試みであるという批判もある。

事例2│ドイツ初となる3Dプリント住宅が完成

ドイツに本拠を置く型枠および足場システムの世界最大メーカーの1つPERI社 は、建設を進めていたドイツ初の3Dプリント住宅が完成し入居を開始している。

ドイツ初となる3階建ての3Dプリント住宅は、デンマークの3DプリンターメーカーCOBOD社 の大型建設用3Dプリントシステム「BOD2」と、HeidelbergCement社が3Dプリント用に特別に開発したコンクリートプリント用材料「i.tech®3D」を用いて建設されている。3階建ての建物で、断熱材を充填した三層壁から成る5つのユニットから構成されており、総居住面積は380平方メートルだ。

1m²の二重壁を約5分でプリントする。建設開始から10ヶ月間、合計100時間稼働させて建設されたこの住宅は既に完成し、2021年8月から賃貸物件として入居を開始している。

こちらについては以前ShareLab Newsでも取り上げている。詳細については以下記事を確認してほしい。

事例3│二週間で完成!コンクリート製3Dプリント住宅ー中国北部 農村部

中国の北京市にある清華大学建築学部の徐偉国教授は、中国北部の河北省にある農村部に、巨大な建設用3Dプリンターを使った3Dプリント住宅を建設した。

中国の農村部としては初となるこの3Dプリント住宅は、2022年冬季オリンピックの共同開催地である張家口市五家庄村に建てられた。吹き抜けの天井や、織り模様で装飾された3Dプリント製コンクリート外壁から構成されている。延床面積は106平方メートル。

建設現場では、ロボットアーム式の大型3Dプリンターとコンクリート材を用いて壁面がプリントされ、屋根部分についてはプリント後にクレーンを利用して壁面と組み合わされた。この一連の建設プロセスはわずか2週間で完了したという。

中国の精華大学の3Dプリンター事例は住宅以外にもShareLab NEWSでご紹介している。中国の大型造形への取り組みは急速に進んでおり注目だ。

事例4│世界最大級の3Dプリント建築物を造形

COBOD社は、世界で65台以上の建設3Dプリンターを販売してきた世界最大級の建設3Dプリンター装置メーカーだ。サウジアラビアでは、世界で最も高い3Dプリント建築物(全高9.9m)を建設した。 今回フロリダに本拠を置くPrinted Farms Printed Farmsが建築したのは、フロリダ州南部のウェリントンに位置する世界最大の3Dプリント建物で、乗馬施設として利用される。 総床面積939平方メートル、高さ4m、全長47m、幅25m。

フロリダの暑さ、ハリケーンや熱帯暴風雨などの地域の極端な気象条件に耐えるように設計されており、自然冷却を提供できるように壁面に内部中空構造になっているという。

事例5│ サウジアラビア、世界一高い3Dプリント建築物

サウジアラビアの不動産開発会社「Dar Al Arkan」 は、3Dプリンターで3階建てのスマートホームヴィラを建設した。130㎡ある建物の1階には、複数のリビングエリア・キッチン・2か所のトイレがある。2階の広さは140㎡で、3つのベッド・2つのバスルーム・リビングルーム・バルコニーを完備。3階は屋上別館で、浴室付きのメイドルーム・多目的ホール・ランドリールームがある。

同プロジェクトで使用したコンクリート材料は、99%が地元の材料だ。地元で調達した99%の安価な材料と、そのほかの場所から調達した1%の材料で造られている。

3階建ての3Dプリント建築物は、2021年にドイツで造られた建物が最初で、その後アジアでも建設されている。数自体はまだ少ないものの、ヨーロッパと中東を中心に、3Dプリント技術で大きな建物を造形する研修が盛んに行われている。

日本での実用は?

海外ではすでに本格的に活用が進んでいる中、気になるのは日本ではいつ3Dプリンターの家が建つのか。日本で初めて3Dプリンターで家を創るプロジェクトは、 注目を集めているセレンディクスが2019年12月にスタートしている。

日本初の3Dプリンター専業住宅メーカーである彼らは、「車と同じ値段で家が買える未来」を実現するために既に、慶応義塾大学との共同で研究・開発を進めており、2023年の高島屋福袋に同社の3Dプリンターハウス「Sphere」が採用された実績がある。

2023年7月には、愛知県小牧市で50㎡の二人世帯向け3Dプリンター住宅を竣工した。販売予定価格は550万円としている。

シェアラボ編集部として同社COOの飯田氏に取材を行い彼らのビジョンについて伺ったのでぜひご覧いただきたい。

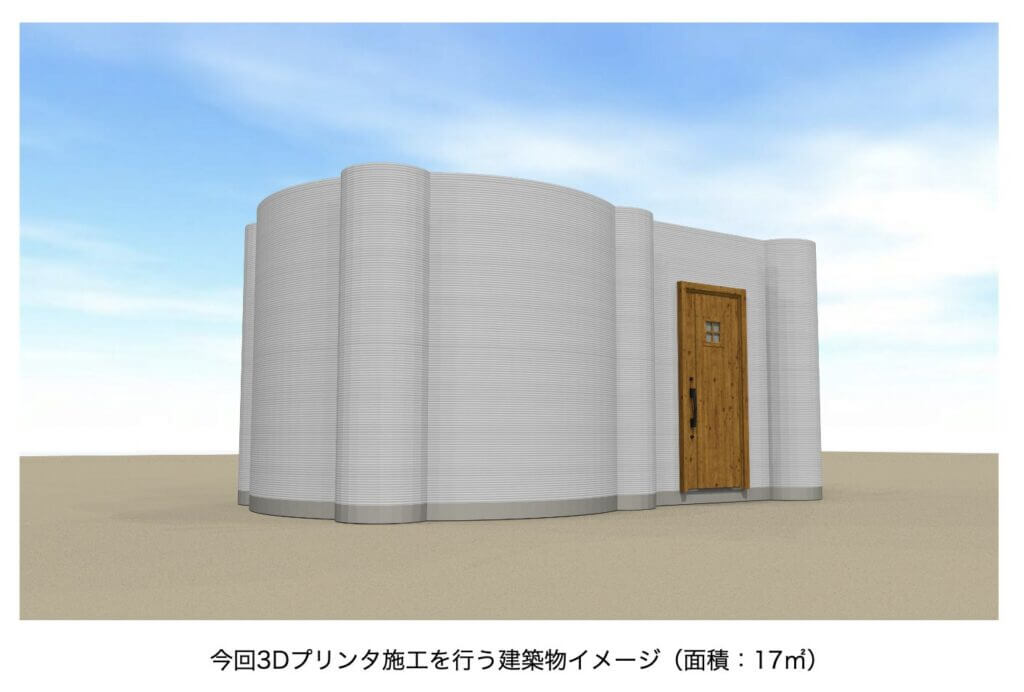

また、令和4年度の国交省のインフラDX大賞を受賞した、国内建設用3DプリンターメーカーPolyuseは、MAT一級建築士事務所は日本初の建築基準法に準拠した3Dプリント建築したことを2022年に2月に発表。これまで、建築基準法を満たす建築物が3Dプリンターでは建築できていなかった中、同社の取り組みは今後、日本の3Dプリンター住宅をより現実的に、身近に感じさせる事例として注目を集めた。

自然災害の多い日本で、3Dプリント建築が実現したという意義も大きい。災害時に必要となる仮設住宅は、どんなときにも不足してきた。3Dプリンターで迅速に災害時住居が建築できるようになれば、被災地での苦しい生活が改善されることだろう。

2023年7月には高知県の国内初となる3Dプリンターによって製造されたフィンランド式サウナ施設にも携わった。

セレンディクスやPolyuseなどのスタートアップ企業だけでなく、大手ゼネコンも3Dプリンティング技術を用いた建設に取り組んでいる。例えば鹿島建設は金沢工業大学と共同で、ロボットアーム式3Dプリンターを用いた、サステナブルな材料での3Dプリンティング建設のプロジェクトを進めている。

大林組も2014年から建設用3Dプリンターの研究を行っており、2023年5月には建築基準法に基づく3Dプリンタ―製実証棟「3dpod」を完成させた。

その他、清水建設も3Dプリンター用のコンクリートで駐車場の屋根を建設したり、竹中工務店もクラボウとの共同研究を進めるなど、建設分野での3Dプリンティング技術は各社から注目を集めている。

その他国内3Dプリンター建設の関連情報

国内外の3DプリンターおよびAM(アディティブマニュファクチャリング)に関するニュースや最新事例などの情報発信を行っている日本最大級のバーティカルメディアの編集部。