2025年4月13日(日) から10月13日(月)までの184日間、大阪 夢洲(ゆめしま)で、「いのち輝く未来社会のデザイン(Designing Future Society for Our Lives)」をテーマに開催されている「大阪・関西万博(Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan 公式ホームページ https://www.expo2025.or.jp/)」は、2025年6月29日のプレスリリースで来場者が1,000万人を超えたとのことで、盛り上がりを見せている。ShareLabニュースでも開催前から、会場内パビリオンや屋外施設にAMが活用されている国内外ニュースを多数伝えてきたが、今回ShareLab 丸岡が実際に現地を取材し、実際の展示物を見てきたので、そのレポートをお伝えする(記事内写真は全て記者撮影)。

目次

事前準備と会場に入るまで

記者は大阪で生まれたこともあり、1970年に開催された日本万国博覧会(大阪万博)にも記憶はおぼろげながら行っており、人生で2回目の万博来場であった。もちろん前回と今回ではあらゆる点で進化も変化もあり、また事前の報道やネット情報も多かったので、心づもりはあったものの、実際行ってみて分かったこと、感じたことも多かった。

まず入場チケットは専用スマートフォンアプリで入手管理するが、入場ゲートと入場日と時間帯を事前に予約登録しなければならず、登録後の変更も3回までとなっている。今回は、地下鉄夢洲駅から徒歩で入場できる東ゲートは混雑するとの情報があったので、JR桜島駅からEVシャトルバスで西ゲートを選び、既に予約がいっぱいになっていた次の時間帯で予約した。次に同じくアプリでパビリオンやイベントの入場予約をするが、来場日の3か月前以降、来場日までに計3回の予約機会(抽選参加 2か月前と7日前に抽選日)および空枠先着申し込み(3日前~前日)があり、日本館を含めAM関連展示のあるパビリオンの抽選参加をしたが、すべて外れ、入場10分後以降に空いていたら予約できる仕組みでも予約できず、当日予約なし入場が出来たパビリオンも、数十分から数時間の行列となっていたので、結果的に入場できたパビリオンは下記のチェコパビリオンだけだったのは残念で、報告できないAM活用が多くなったことはあらかじめお詫びしたい。

シャトルバスも事前にスマートフォンアプリでオンラインチケット購入し、乗車人数も制限されるので座って、渋滞もなく行くことが出来た。到着後は案内に従い西ゲートに進んだが、X線手荷物検査があり、その台数が少ないのと進むのが遅いので、入場まで屋根のない炎天下で約20分並ばなければ入場できなかった。

入場後の会場は、全体に予想より広々としていて、混雑感はほとんど無かった。また食べ物飲み物が混雑で買えない、座って食べられないという事前情報があったので、記者は食べ物飲み物は事前に買って持ち込んだが、実際は人気のレストラン以外はそれほど混んでおらず、キッチンカーや自動販売機もあり、困ることは無かった。

実際に見たAM活用事例

ShareLabでお伝えしたニュースと、実際に見ることが出来たAM活用例を見た順にお伝えする。

「HOTABENCH」

まず西ゲートを入って右の海の方に向かうとフューチャーライフゾーンがあり、その路上でHOTABENCHIを見つけた。

見てすぐホタテの貝殻をイメージさせるかわいいデザインで、表面も積層痕をそのまま貝殻のような凹凸の表現として使っていた。吐出線と積層山谷の凹凸がコンクリート型枠成形では難しい、独特な見た目と触感を作り出しており、中空内部にホタテの貝殻が見えるように置かれていて、原料の一宇として使われていることがすぐにわかる工夫がされていた。

その奥には有人ドローン飛行デモ用のモビリティエクスペリエンスゾーンがあったが、上のニュースのLIFTのデモ飛行は翌日から再開となり、格納庫も閉じられていて、実際見ることが出来ず残念であった。

大屋根リング

AM活用例ではないが、会場全周を囲む世界最大級の木造建築物「大屋根リング」を実際下から近くで見たり、登ってスカイウォークを歩いてみた。日本の伝統構法である「貫接合(ぬきせつごう)」を現代の耐震基準に合わせて進化させた構造とのことで、柱を梁が貫通し、くさびで固定する工法も良く見ることができた。これだけ複雑な構造物を短時間に設計、検証、建築出来た背景には、3DデータによるBIMが使われたとのことだが、おそらく模型や検証モデルには3Dプリンティングも貢献したのではと勝手に推察しながら眺めた。

「森になる建築」

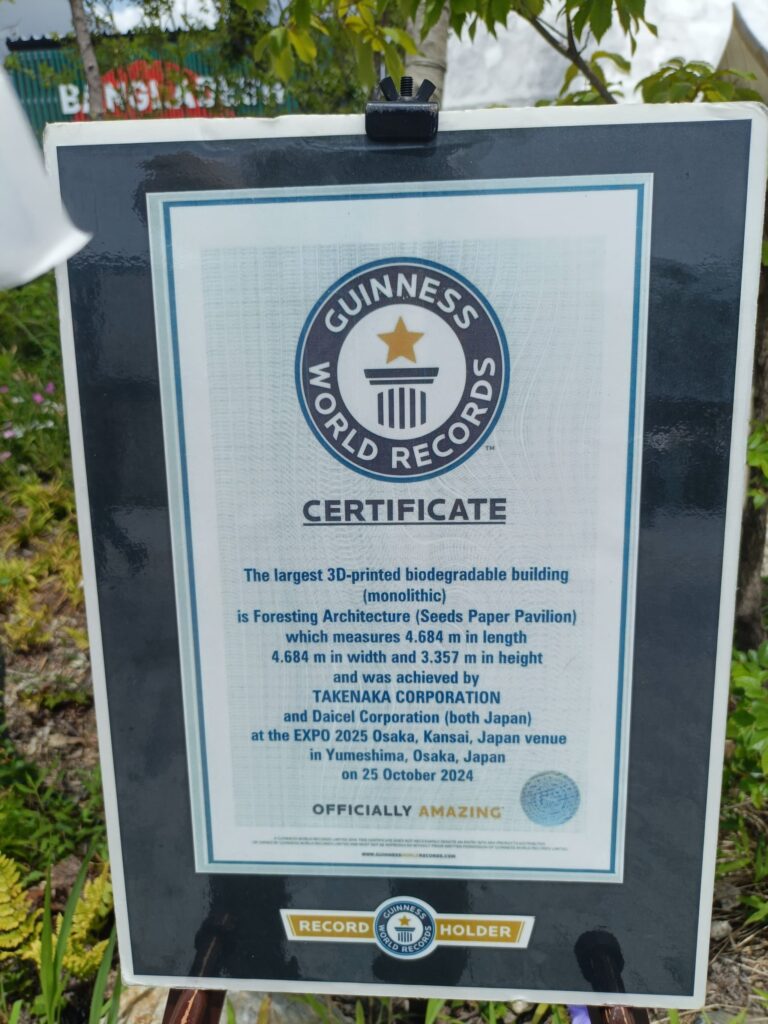

大屋根リングを抜けて内側を歩くと、通路に上のニュースにある「森になる建築」の建物が2棟見えた。

詳細はニュースを参照いただきたいが、中に入ると天井は開いていて風が通り、同じく樹脂AM製のベンチシートに座って自由に休むことが出来る。また外壁には植物の種が入ったシートが貼られていて、そこから木が生え、やがて森になり、最後は生分解によって土にかえるという、循環型の建物として社会ニーズに沿ったもので、AMによる建築の良い活用アイデアとして、今後応用されていくことを期待させる展示であった。

またニュースの時点では「生分解性樹脂を用いた3Dプリント建築物としては世界最大規模となる見込み」とあったが、ギネス認定証が掲示されていて、世界最大の認定がされたようであった。

アーバンリサーチ店舗

次に上のニュースのアーバンリサーチの店舗に入ると、実際に什器の一部として下の写真のようなAM製の半透明樹脂部材が使われていた。積層痕をそのままのデザインとして使い、擦りガラスのようなやわらかな透過光の表現や、シャープエッジが成形出来ないことを、エッジカバーとして安全の面でもうまくプラスに使っているのではと推察した。

「島の蜃気楼」

会場南側のウォータープラザでは、中止されていた噴水ショーが、その日に再開されたが、そのエリアに「島の蜃気楼」トイレがあった。

ちょうど正午に近い最も日が高い時間帯で、こちらが動くにつれて、変わっていく壁の複雑な曲面の反射もまぶしいくらいだったが、写真より実物はきれいで、また水のような涼しさも感じさせた。下の左は壁の拡大写真で、目立った継ぎ目もなく、とてもきれいな造形で、他と同じく積層痕をデザインとしてうまく取り入れていた。下の右のオブジェは透明度の異なる材料のAM製であった。

チェコパビリオン

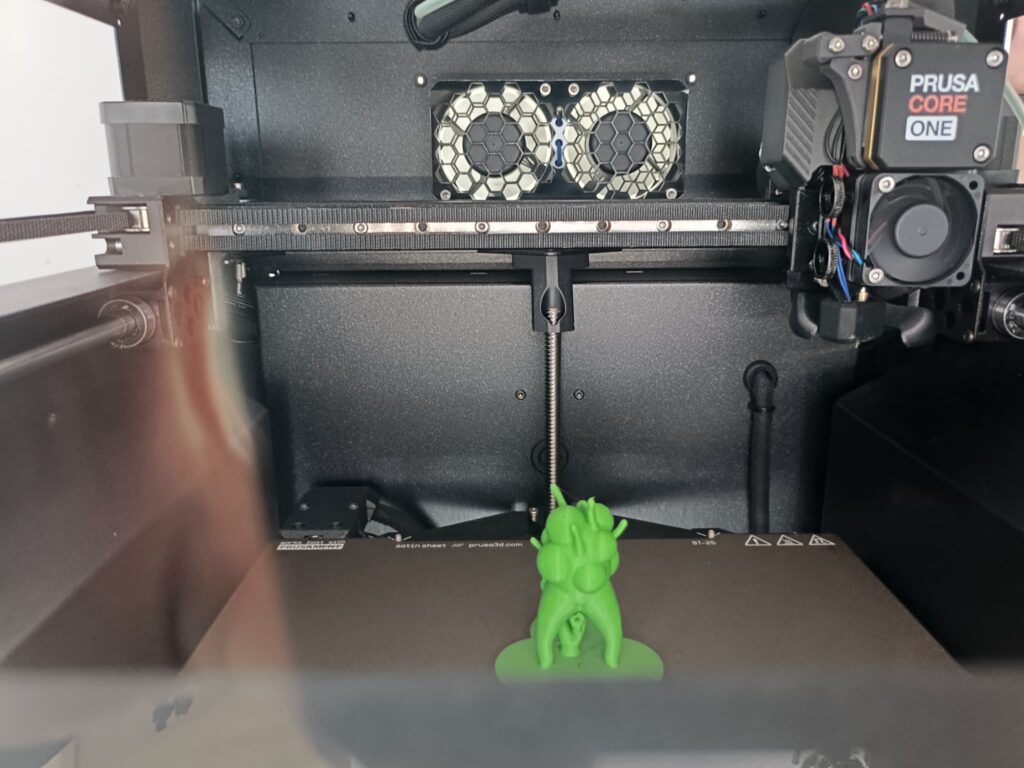

こちらは公式プレスリリースが無く、ShareLabでは伝えなかったが、チェコパビリオンのマスコットキャラクター「RENE(レネ)」(詳細は公式ウェブサイト参照 https://expo2025czechia.com/jp/mascot-rene)の人形をブース内で展示していたところ、来場者が持って帰ってしまうことが起きた。しかしそれを非難したりするのではなく、それほど愛されているのなら、パビリオン内にチェコの企業PRUSAが製造販売する3Dプリンターで作り、分かりにくいところに置いて、見つけたら持ち帰ってよいという「遊び」に変えたという話題を一般紙の記事を読んだので、予約なし入場の列に並び、実際に見てきた。

残念ながら、前述の「RENE探しゲーム」は行われていなかったようだが、一般入場者の若い女性も、3Dプリンターが動いているのを面白いと言って見ていたので、このような展示もなかなか日本では知られていないチェコの魅力を伝えることに、一役買っていたようであった。パビリオンの正面にはチェコの大学の学生フォーミュラマシンが置かれ、AM製らしきパーツも見られた。これもチェコの工業テクノロジーレベルの高さをよく示していた。

取材を終えて

今回はいろいろな幸運と機会を得て、大阪・関西万博を現地取材することが出来た。ご協力いただいた方々にはこの場を借りて感謝の意を表したい。正直に言えば、個人的に行くほどの興味が持てなかった万博ではあったが、とても多くのAM活用例があり、一般社会にもAMが受け入れられ、拡がりつつあることを、AMに携わってきたひとりとして実際に見られたことは、想い出に残る良い機会であった。まだ開催期間も残っているので、機会があればぜひ見て、感じていただくことをお勧めする。