AIと3Dプリンターを組み合わせた体験型教育プログラム「3DLab」を2025年夏から開始している株式会社ウォーカー(東京都文京区)と株式会社sunU(東京都江東区)が、2025年7月から10月までの期間中に実施された参加者アンケートの内容を公開した。シェアラボ編集部でも講座を体験してきたのでその様子をご報告したい。(業務用途で3Dプリンターと向き合っている読者諸氏には地域住民や社員家族との交流イベントの企画の参考にいただければ幸いだ。)

目次

生成AIと3Dプリンターを融合させた月謝制の学習スクール「3DLab」

4か月で80名強の参加者を集客

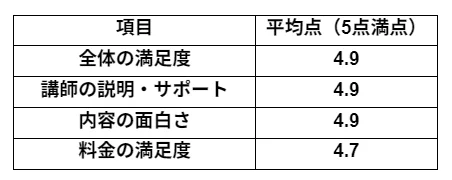

2025年7月から10月までの期間中に実施された参加者アンケートによれば、全80名中95%が「とても満足」と回答し、評価平均は5点満点中4.9点を記録した。参加者からは「講師の丁寧な対応で安心できた」「親子で楽しめる貴重な体験だった」などの好意的な意見が多く寄せられているようだ。

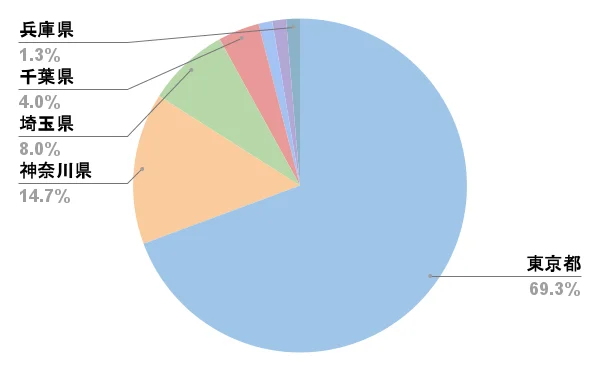

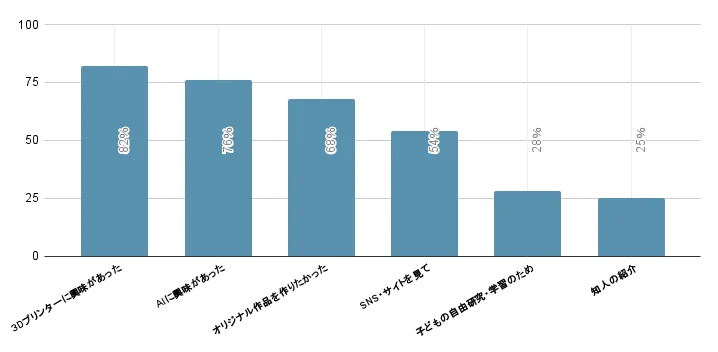

小学生とその保護者、社会人、さらには経営者にまで及び、幅広い層が東京・秋葉原を中心に関東各地から来場した。参加のきっかけとしては、「AIや3Dプリンターなどの先端技術への関心」や「オリジナル作品をつくる体験への期待」が挙げられており、SNSや公式サイトを通じた集客が有効に機能していることがうかがえる。

無邪気な子供にも3Dプリンターにおよび腰の主婦にもフレンドリーに対応

「経営者向けの3Dプリンター体験?」「AIを使って子供でも簡単?」など大変興味がわく打ち出しに心が惹かれ、体験取材を申し込んだところ、ご快諾いただいたので、シェアラボ編集部が実際に体験してきた。今回は小学1年生男子と高校3年生女子を含むシェアラボ編集部の2家族が参加。普段AIも3Dプリンターも触ったことがない奥様勢も恐る恐る同伴している。

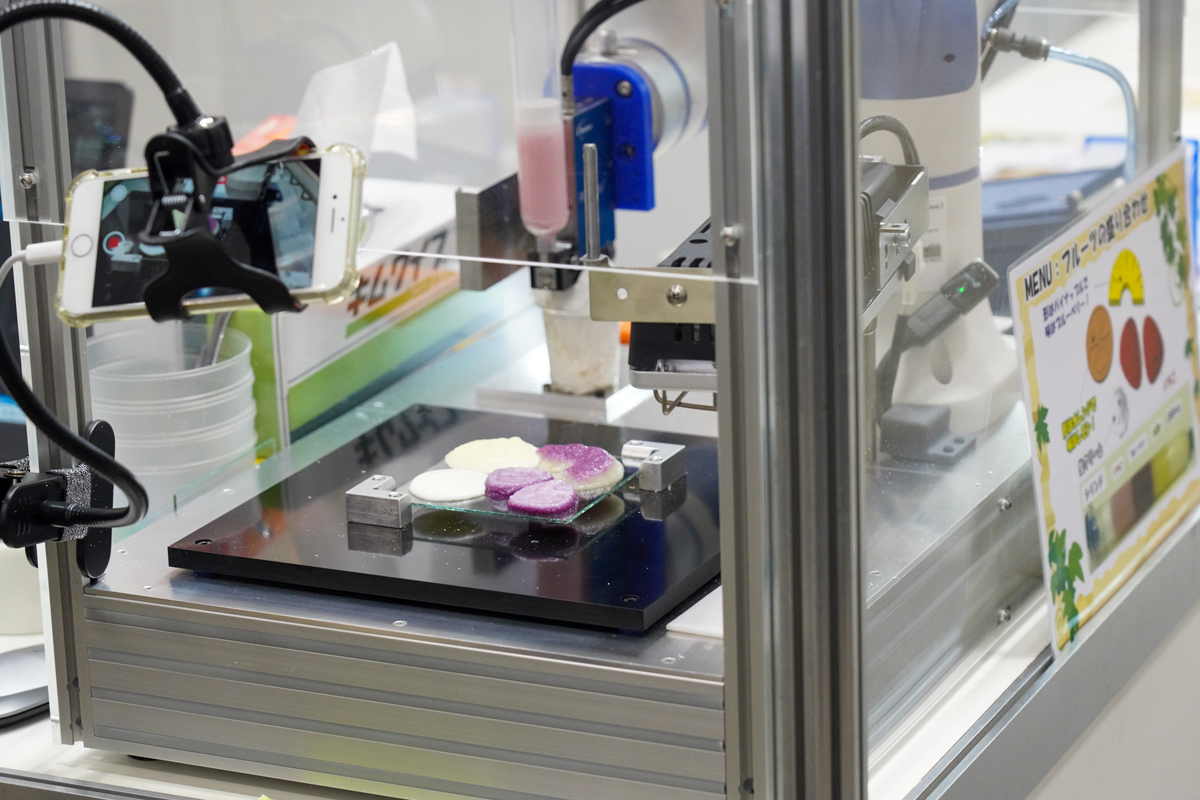

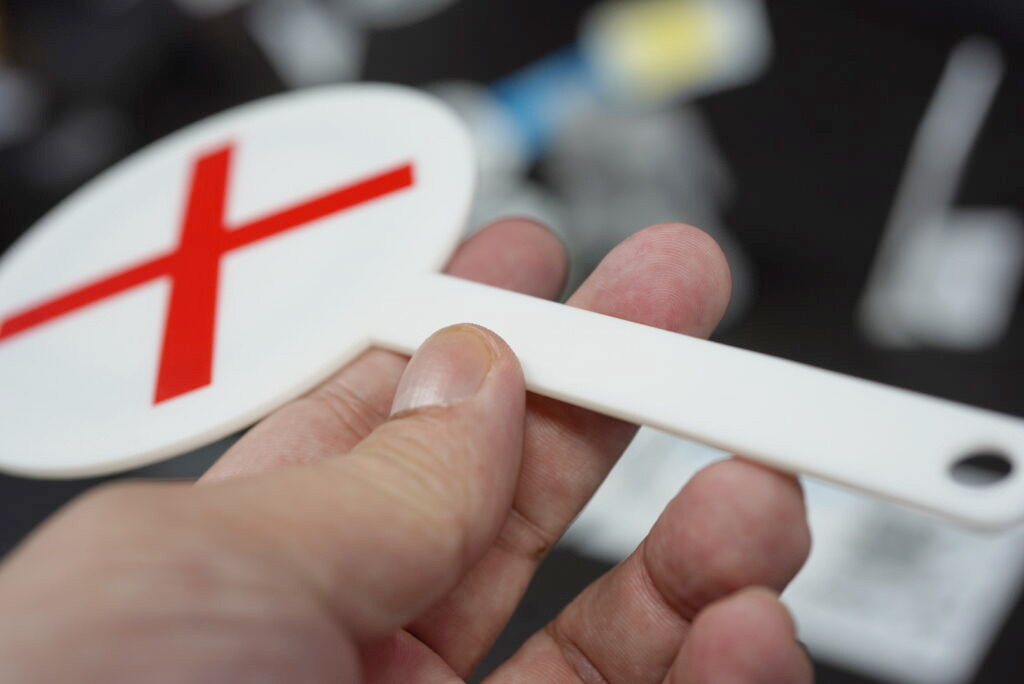

普段3Dプリンターを触らない子供でも楽しめる内容として、AIと対話しながらイラストを生成し、そのイラストを別のAIで3Dモデル化。そのモデルをキーホルダーにして後日郵送してもらうというコースを選択。

講義はSunU代表の伊東優氏が務める。もともと観光業向けのコンサルティングを手掛けるというだけあって親しみやすくわかりやすい語り口。

3Dプリンターで実際に造形した縦笛やおもちゃ、フィギュアを参加者にさわってもらいながら、AIで3Dデータを用意できること。会場にある3Dプリンターで造形できることを解説。参加者に適度に話を振りながら子供でも退屈しないように講義内容やAIを使う上での倫理上の注意点なども忘れずに解説してくれたので、子供たちも興味津々に聞いていた。

「SNSで見たアレ」を自分も体験ができる楽しさが子供に好評

今回はAIでイラストを作成・加工し、3Dプリンターで板状の土台に線画を印刷するという内容だ。用意されたLINEに登録すると、専用のWEBサイトに案内される。API経由でAIを利用できる専用サイトということだった。そこで文字入力で作りたいイメージを伝えるとAIがイラストを生成してくれる。

今回は「家で飼っている猫の写真」「武器の苦無」「推しのアイドルの名前をAIでロゴ化」「自分がつくったLINEスタンプ」など思い思いの画像をもとにAIで加工していく。いったん画像をChatGPTと対話しながら形作りある程度仕上がったら完成版をGeminiに仕上げてもらう、という形でイラストを作成。その後Meshyという3Dモデル化ができるサイトで処理するという。専用のWEBUIがあるので手元のスマホから完結するようになっており、LINEで講師にイラストを渡したり、フォームに必要事項を入力して渡すと造形以降の作業は講師側で進めてくれる。その場では造形は行わず、2週間程度で手元に造形物が届くということだ。

TikTokなどのSNSで流れてくるオモシロ動画と同じ工程を、自分が体験しているという中で子供も大人も楽しく挑戦していた。

普段AIを触らないという小学生1年生男子でも講師と親のサポートがあれば3Dモデルを用意できる時代になっている。生成されるデータを3Dプリンターに渡せば実際の造形物になって仕上がる。レゴやダイヤブロックで遊んでいた親世代からすると隔絶の感があるが、こうしたAIネイティブの世代がモノづくりを今後支えていくことになると思うと面白い。

3Dプリンター体験に高い満足度と期待値

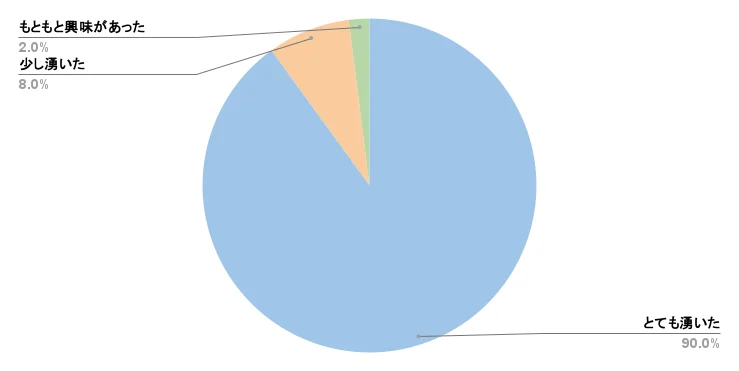

公表されたアンケートの中でも、「AIで生成した画像がそのまま立体物として出力された瞬間に感動した」といった声が多く寄せられたほか、「AIが想像以上に身近に感じられた」「テクノロジーを“使える実感”として体験できた」など、参加者の多くがAIや3Dプリンターに対する心理的ハードルが下がったと感じているようだ。こうした反応は、体験型のプログラムがもたらす教育的な効果の高さを物語っている。体験プログラムが「TikTokでやってるアレを自分もやりたい」という生活者のニーズを丁寧に実現している点に高い評価が集まっているのだろう。

「AIの生成過程をリアルタイムで見られて感動した」「3Dプリンターが予想以上に身近に感じた」「初めてでも講師が優しく丁寧に対応してくれて安心だった」など、参加者のコメントからも運営側の工夫が伝わる。

AIや3Dプリント体験が世代や性別を超えて面白がられる事実

編集部も3DLabのワークショップを実際に体験させていただいたが、アンケート結果で示されていた「満足度95%」「AIが身近に感じられた」という評価に強く納得させられる内容だった。本当の初歩の初歩だが、小学生男子も女子高生も主婦も楽しめる企画として3Dプリンターに触れられたのは大きいと思う。

3DLabの取り組みは、単なるAI操作体験、工作体験にとどまらず、生成AIによる画像生成から3Dプリントまでのプロセスを、驚きとともに“自分ごと”として体験できる点が印象的だ。実際にやってみようと思っても有料のAI利用プランでないとできないことも多いし、英語サイトの説明に挫折してしまうこともあるだろう。TikTokのように1分の間に全部ができあがるわけでもない。子供にねだられて親が取り組む際にも、ちょっとハードルが高いこともある。

そんな中、検証されたプロセスを笑顔でわかりやすく伝えてくれる教育者が増えていくと、不器用な父親が助かるだけでなくモノづくりが身近になって、関わる人が増えていくだろう。今回は取り上げなかったが、NFCチップ入りの名刺代わりに配れるフィギュアやキーホルダーなども営業ツールとして興味深い取り組みもあった。今後の展開にも期待したい。

- 用語解説

| ■ 生成AI(Generative AI) テキストや画像などのデータを学習し、新たなコンテンツを自動生成する人工知能。ChatGPTやDALL·Eなどが代表例。3DLabでは、生成した画像をもとに3Dモデルを制作し、プリントする体験に活用されている。 |

| ■ スライサーソフト STLなどの3Dデータを、プリンターが出力可能なGコードに変換するソフトウェア。造形の積層ピッチ、サポート材の有無などを設定でき、完成品の精度や品質に影響を与える重要な工程である。 |

| ■ STEAM教育 科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、芸術(Arts)、数学(Mathematics)を横断的に学ぶ教育概念。AIや3Dプリンターなどの技術を用いた創造的学習が中核となる。3DLabはその実践例である。 |

| ■ デジタルファブリケーション コンピューターとデジタル工作機械を使って、自分のアイデアを形にするものづくり手法。3Dプリンターやレーザーカッター、CNCなどが含まれる。3DLabでは、AIを活用したデジタルファブリケーションの基礎を、子どもから大人まで体験できるよう工夫されている。 |

運営会社概要

• 株式会社ウォーカー

代表取締役:伊東 雄歩

所在地:東京都文京区

事業内容:教育事業、ビジネススクール「BizITCo」運営、AIコミュニティ「AIフレンズ」運営

公式サイト:https://www.walker.co.jp/

• 株式会社sunU

代表取締役:伊東 優

所在地:東京都江東区

事業内容:旅館業支援、宿泊業向けAIコンサルティング、教育・体験事業

公式サイト:https://sunu25.com/

教育の関連記事

今回のニュースに関連するものとして、これまでShareLab NEWSが発表してきた記事の中からピックアップして紹介する。ぜひあわせてご覧いただきたい。

国内外の3DプリンターおよびAM(アディティブマニュファクチャリング)に関するニュースや最新事例などの情報発信を行っている日本最大級のバーティカルメディアの編集部。