海外から見る日本 日本から見る海外

前回のコラムはベルギー出張中に書きましたが、おかげさまで無事帰国し、向こうでの時差ぼけが治らないまま帰国したので、私の体内時計もほぼ2日で日本時間に戻りました。今回久しぶりにベルギーに行って驚いたのは、コンビニやスーパーのサンドイッチ売り場の隣に、日本のコンビニで売られているような、海苔つきの三角おにぎりや、握りと巻物がいろいろ入ったお寿司のパックが普通に売られていたことでした。大きさや具は日本とは少し違いましたが、全く「特別感」は無く、普通に広まっている感じなのが、こちらには新鮮に見えました。ただ、値段を日本円に換算すると日本の3~4倍くらいなこともあり、結局試さずに帰ってきてしまいました。また、現地のケーブルテレビのチャンネルにNHK WORLD(海外向け放送)があり、外から見た日本はこんな風に伝わっているんだな、と面白く観ていましたが、ネットも含め実際行かなくてもかなりリアルな様子がわかり、こういうことも日本食の広まりに影響しているのだろうと思いました。

逆に実際現地に行かなければ見えない、分からないことも多いのは言うまでもありません。スペイン バルセロナにある教会 サグラダ・ファミリアは、ご存じ、または実際見た方も多くいらっしゃると思いますが、私は行ったことがなく、写真や動画で外観しか見たことがありませんでした。でもありがたいことに、5月31日放送 テレビ朝日「博士ちゃん」という番組で、これまで許可されなかった建物内部の撮影ができ、詳しい解説をしてくれたのを観ることが出来ました(TVerで1週間後まで見逃し配信はあるようです)。

サグラダ・ファミリアの内部は正にDfAM

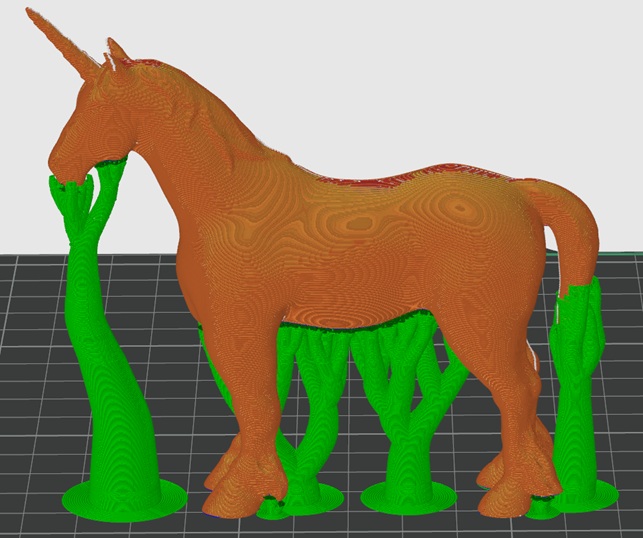

その屋内は、床から何本もの石の柱が、高い天井を直接支える構造でしたが、パッと見て驚いたのは、柱の形状が、最近の樹脂の3Dプリンターでよく使われている、下の例のようなツリー構造のサポート形状とよく似ていて、根元の円柱が上に行くほど細くなり、展示近くで木の枝のように細く分かれ、大きな天井を点々で支える構造だったことです。

加えて、天井も単に平面ではなく、多数の円錐凹を縦横に並べた形状で、つまりAMで言えば、サポートを必要とする45度以下の下向きのオーバーハング面がほとんどなく、かつ円錐凹上端には丸い穴が開いていて、採光や換気の役目もあるのですが、下向き水平面が無くて済む形状でした。私が前職で、あるお客様の課題解決のため、付加製造する直方体形状の内部を肉抜きするときに考えた形状に似ていることに、もう一度驚きました。形状を観たい方は、画像を検索すると出てきますので、見てください。

設計者として著名なアントニ・ガウディのデザインには、他の件でも構造力学的に理にかなった、現在のトポロジー最適化の結果と似たデザインがあると聞いたことがあります。よく考えれば、重い石を下から積み上げて建築するのはAMと似ていて、広い床と高い天井を両立させる最適な形状を設計するため、正にDfAM(Design for AM)に通じる知識と発想を、ガウディは既に持っていたのではないでしょうか?

もうひとつ、この番組でAMに通じる話を聞けました。これもよく知られている方で、サグラダ・ファミリアの主任彫刻家を務めておられる外尾 悦郎 氏がインタビューの中で、建設中の棟の内部に今までなかった技法を採用しようとされていることや、「大切なことは、今ある方法でしか物が出来ないのではなく、本当に作りたい大事なものがあったら、作るために方法を考えること」と仰っていました。これも正に「本当に作りたいもの」が先にあり、「作るためにAMを使う」という、AM活用に大事な考え方に通じると思いました。

サグラダ・ファミリアの完成予定はガウディの没後100年にあたる2026年だそうで、今は鉄筋や3Dプリンターも使われているそうですが、ガウディも今のAMを知ったら、うらやましがるかもしれませんし、DfAMも「そんなことはとっくにわかってたよ」というかもしれません。

ShareLabニュースにもう一言

先回も建設でのニュースを取り上げましたが、建設でのAM活用は、建物構造以外でも、建設関係の事例は「作りたいもの」や「解決したい課題」が先にあり、それに使えるAMを探す、また買えなければ作ってしまうという例が多いようで、他の産業でも考え方の参考になります。

上とは真逆で、極小のモノを作りたい、これまでの作り方の限界を超えたいというニーズにもAMは適していますし、直接金属で作ることにこだわらず、樹脂で作って金属皮膜を付けるという組み合わせの良い事例だと思います。

ではまた次回。Stay Hungry, Stay Additive!