一般社団法人 日本Additive Manufacturing学会(以下 日本AM学会、The Japanese Institute of Additive Manufacturing )は2025年9月1~3日に第1回講演大会を、東京都立産業貿易センター浜松町館とオンライン併用にて開催した。ShareLabからは丸岡が会員として参加したので、概要を報告する。(上部画像は会場入り口で記者撮影)

目次

日本AM学会概要

日本AM学会(会長 中野 貴由 大阪大学 教授)は2025年4月に設立された日本初のAM専門学会である。同学会は、日本がAMを主導し、AMを通じて世界のモノづくりを牽引するため、基礎研究から研究成果の社会実装までを一貫して、産学官の分け隔てなく議論するための場とし、学術深化、優れた研究成果の創出、高付加価値製品の実用化によるAMの産業化・市場発展をはかり、産学官の有機的連携を促進するために設立された。また金属、高分子、セラミックス、ガラス、樹脂、細胞やそれらの複合材料などを広く扱い、学術誌の刊行、講演大会や定例委員会(セミナー)、オンライン教育講座等の開催をその活動としている。

第1回講演大会と講演の概要

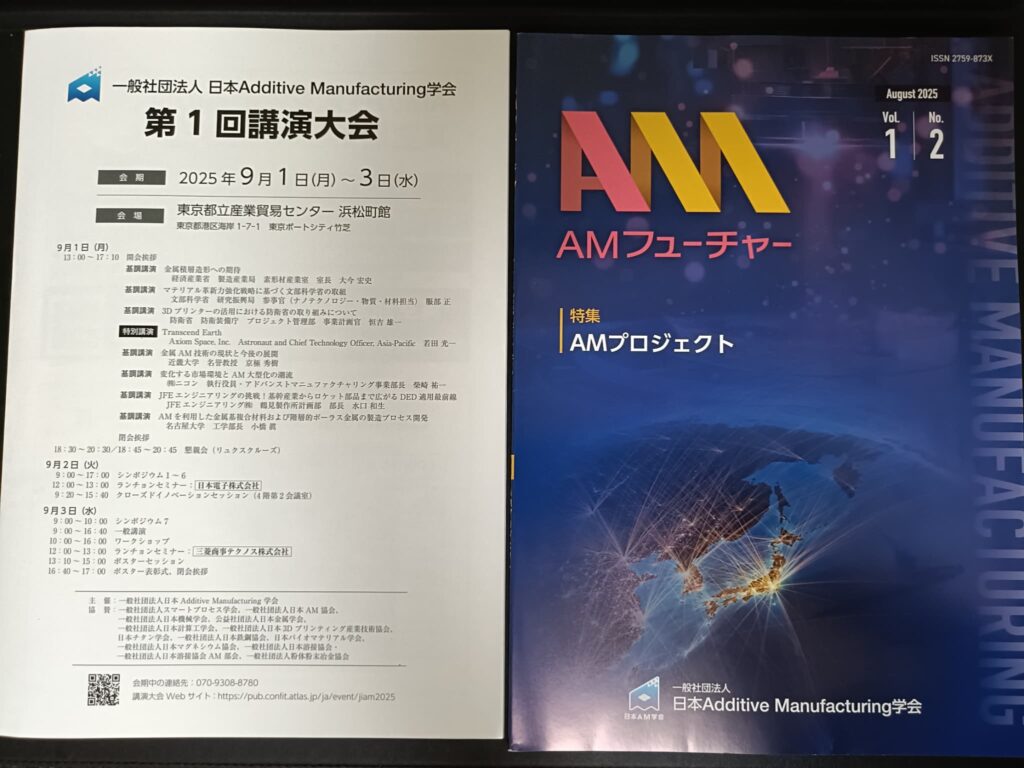

まず講演大会の概要、プログラム(表紙 下写真左)については下記大会公式ホームページを参照されたい。

https://ji-am.jp/2025/05/1stannualmeeting1/

また大会開催に先立って、学会誌「AMフューチャー」が発行され、本大会で掲載論文の講演発表もあった。またShareLab 丸岡が「AMビジネス」の章に「AM海外市場動向」の題で寄稿している。

会場内は撮影録画禁止であったため、会場の様子は学会ウェブサイト内のニュースページを参照されたい。

https://ji-am.jp/news/

ここでは個別講演の内容を伝えることは出来ないが、中野 貴由 会長が開会挨拶の中で大会と学会について述べた内容を以下に要約する。

日本AM学会 講演大会の特長

・キャッチフレーズ

使われてこそAM! AMサイエンス・テクノロジー・ビジネス+α

・産学官連携

経済産業省、文部科学省、防衛装備庁、防衛省含む約30名の政府関係者と約40の大学、140の企業が参加

・世界で活躍する方々の参画と講演

若田光一宇宙飛行士の特別講演と基調講演

・オープン・クローズド戦略

一般の学会のオープン戦略+最先端技術のクローズド戦略セッション

・847名の日本AM学会会員数

・520名の講演大会参加申込数

・237名の懇親会参加申込数

・148件の講演数

・9月3日にワークショップ「トポロジー最適化離村と最適化事例」開催

・学会賛助企業会員数(2025年9月1日現在)

プラチナ会員 15社 ゴールド会員 63社 計78社 協賛12団体

3日間の参加を通し、予想していた以上に会場参加者が多かったこと、また今回は特に学術的研究発表とポスターセッションは金属材料関連が多かったが、全国各地でこれほど多くの研究者によって、広く深い研究がされていることは、これまでの認識を新たにするものであった。またこれまでの同様のイベントより若い世代とみられる参加者の割合が多かった印象で、日本で課題とされている人材育成の点でも、明るい兆しを感じた。

また、応用研究実践に関する講演も、現在アメリカ民間企業 Axiom Space Inc.の宇宙飛行士兼CTOである若田 光一 氏から、行われている宇宙服や宇宙ステーション開発においてAMは重要であり、金属樹脂だけでなく食品AMの重要性、軌道上の微小重力下と、惑星上の重力下でAMに求められることの違い、開発には海外のサプライチェーンに入っていくのかが重要という提言もあった。また現在の需要を背景に、金属PBF関連の講演は多かったが、金属ワイヤー・粉末とレーザー・アークによるDEDに関する講演が増え、また日本の装置や材料、応用の研究や技術が、世界的にも優れている点も多いと感じた。加えて、建設、アート、服飾、コンピューテーショナルデザイン、歯科・関節インプラント製造まで、幅広い分野からの現状と課題が、夢希望ではなく、地に足の着いた、現実に起きていることとして多く示され、正に産学官、オールジャパンでの日本のAM進展が各所で動き出しており、それらを多くの人が知り、推進していくであろう大きな第一歩となる講演大会であったと感じた。

1日目終了後に予定されていたクルーズ船による懇親会は、天候不良で直前に中止となったことは残念であったが、その結果会場内で多くの参加者が懇親、関係構築できたことはプラスとして捉えており、また多少講演数を詰め込みすぎた感はありつつも、プログラムの進行も大きな遅れが無く、第1回にしては参加登録から当日運営は大変良かったと評価したく、運営関係者、参加者各位にはこの場を借りて感謝の意を表したい。

来年の第2回講演大会は、今回と同じ2026年9月1~3日に北海道 函館市での開催予定も発表された。今後は金属以外の分野の講演や議論、また海外からの講演者や、AMに対する需要側からAMに対する期待や課題についての講演や議論が増えることを期待したい。もちろん日本AM学会や講演大会だけで日本のAMを把握、評価することは出来ないが、海外での経緯や現状が示す通り、AMを実用していくために最も重要な「対話」の場として大きな機会となることは間違いなく、次回以降もより多くの方へ参加することを勧めたい。