東京都が推進する「GX関連産業創出へ向けた早期社会実装化支援事業」において、會澤高圧コンクリート株式会社(北海道苫小牧市、以下、會澤高圧コンクリート)と米国マサチューセッツ工科大学(MIT)が共同で研究を進めている「蓄電コンクリート」が採択された。正式な発表は8月20日、東京都産業労働局から行われた。今回の取り組みでは、自由な形状設計を可能にするコンクリート3Dプリンターの活用も視野に入れ、インフラ部材や住宅用途への応用を目指している。(上部画像は會澤高圧コンクリートのプレスリリースより。出典:會澤高圧コンクリート)

目次

東京都、蓄電コンクリート事業に2億円支援

事業名は「コンクリートを蓄電池に変える“蓄電コンクリート”を活用した分散型充放電インフラの開発と実証」である。東京都は「電力をへらす、つくる、ためる」(HTT)のスローガンを掲げ、GX関連産業の育成を重視している。住宅分野を中心にインフラ素材の中核であるコンクリートの蓄電技術を高く評価した結果とみられる。向こう2年間の研究開発に対し、総額2億円の支援を行う予定だ。

蓄電コンクリートで都市インフラをエネルギー貯蔵装置に

蓄電コンクリートは、建築資材として広く用いられるコンクリートに導電性を付与し、蓄電機能を組み込むことで、建築物や都市インフラそのものをエネルギー貯蔵装置へ進化させる技術である。再生可能エネルギー導入における大きな課題である「発電と消費の時間的不一致」を解消する仕組みとして期待され、都市のレジリエンス強化やGX推進に直結する。今回の採択を受け、會澤高圧コンクリートは次の三つの開発を柱に実証的な取り組みを進める。

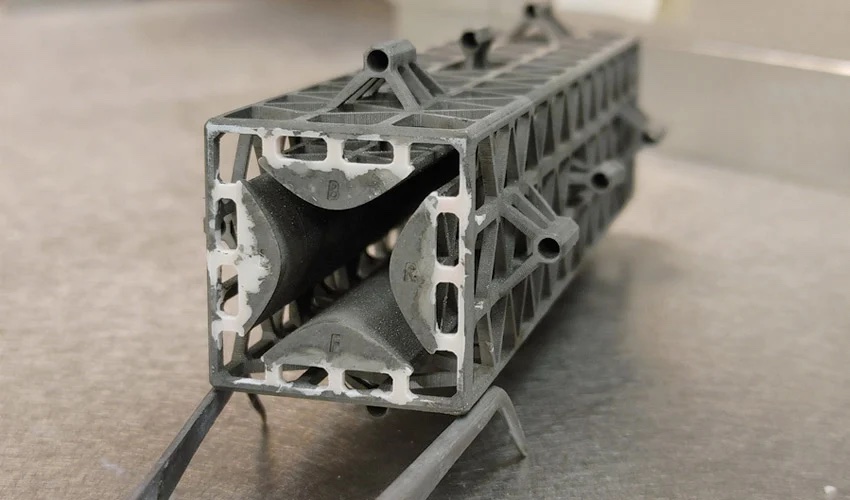

自由設計による蓄電ハウジングの開発

集合住宅や公園など公共性の高い場所に設置可能なベンチやモニュメントなど、蓄電コンクリートを内蔵した屋外型インフラを開発する。コンクリートの自由設計性を活かし、コンクリート3Dプリンターを用いた外装設計・施工方法を検証することで、意匠性と耐久性を兼ね備えた商品化を目指す。非常時には地域のエネルギー供給拠点として機能し、防災力と都市レジリエンス向上にも貢献する。

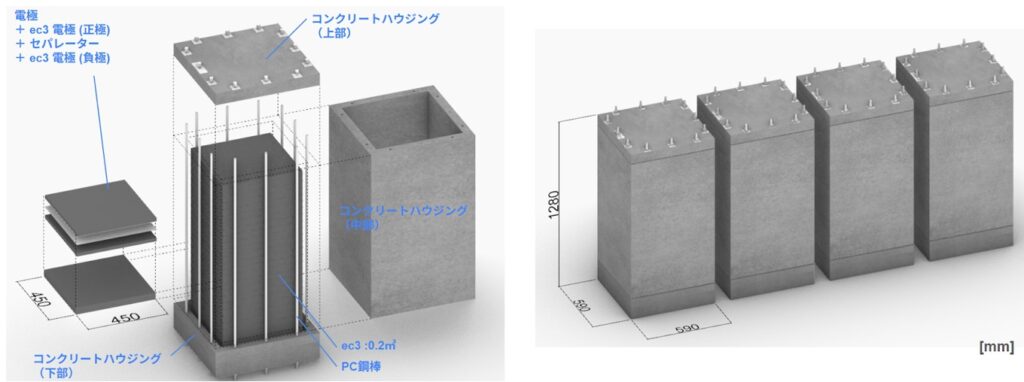

標準蓄電モジュールの開発

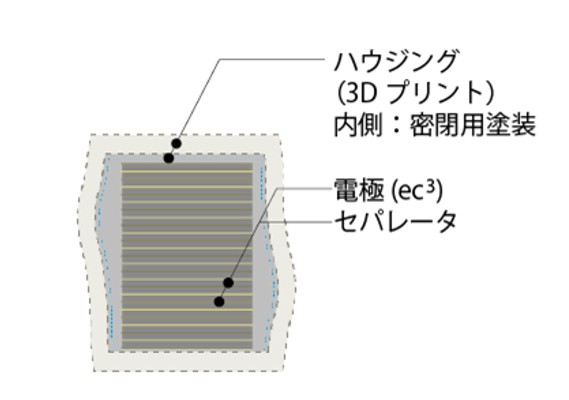

蓄電コンクリートの基本構造である電極・セパレーター・電解液を一体化した「標準蓄電モジュール」を開発する。1m³スケールで蓄電容量300Wh/m³、出力100V級を持つユニットを試作し、製造性・施工性・耐久性・充放電性能などを評価する計画である。これにより都市空間へ幅広く適応できる蓄電構造体の基盤性能を確立し、将来の用途開発における中核技術とする。

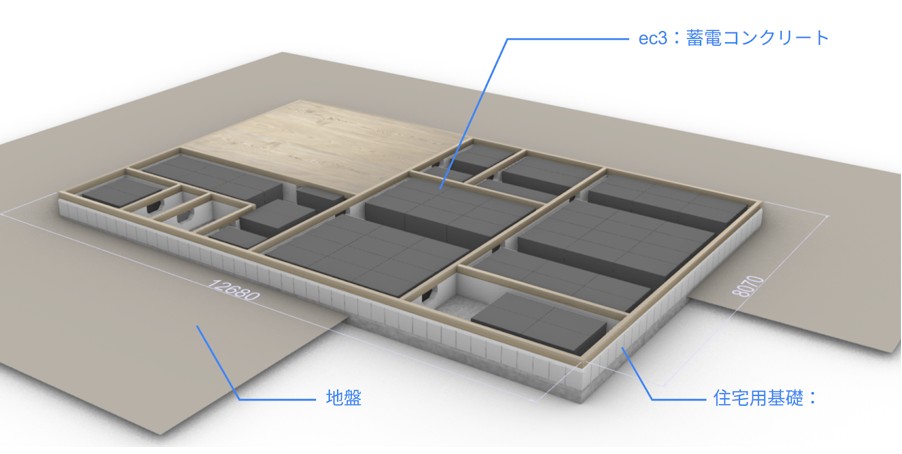

戸建住宅向け蓄電ユニットの開発

戸建住宅の床下に設置する専用ユニットを開発し、家庭ごとに再生可能エネルギーを蓄電・自家消費できるモデルを構築する。東京都の太陽光パネル設置義務化で生じる昼間の余剰電力を蓄え、夜間に使用することで都市部におけるノングリッド型の電力供給を可能にする。停電時にも照明や通信、空調など最低限の生活機能を維持できるため、家庭ごとの防災力を高め、都市全体の電力インフラ強靭化につながる。

「蓄電コンクリート工業会」設立へ、初号機を福島で披露予定

同社はこれら三つの開発事業を核に「蓄電コンクリート」の社会実装を加速させる方針である。9月25日には、同技術を用いたプロダクト開発と普及体制の構築を目指す「蓄電コンクリート工業会」を設立予定だ。福島県浪江町の「福島RDMセンター」で開催される設立総会において、標準蓄電モジュール初号機を披露する計画であり、あわせてコンクリート3Dプリンターを活用した自由形状ハウジングの応用可能性についても示す予定である。

會澤高圧コンクリートの関連記事

今回のニュースに関連するものとして、これまでShareLab NEWSが発表してきた記事の中から2つピックアップして紹介する。ぜひあわせてご覧いただきたい。

国内外の3DプリンターおよびAM(アディティブマニュファクチャリング)に関するニュースや最新事例などの情報発信を行っている日本最大級のバーティカルメディアの編集部。

」/出典:セレンディクス株式会社.png)